Segundo dados recentes do Centro de Controle de Prevenção e Doenças (CDC, na sigla em inglês), uma em cada 36 crianças de 8 anos são autistas nos Estados Unidos. No Brasil, ainda não há dados consolidados sobre o transtorno, mas se as proporções deste levantamento norte-americano forem aplicadas à população brasileira, há cerca de 6 milhões de autistas no país — diagnosticados ou não. E há uma parcela da população que enfrenta ainda mais barreiras para chegar ao diagnóstico: as mulheres.

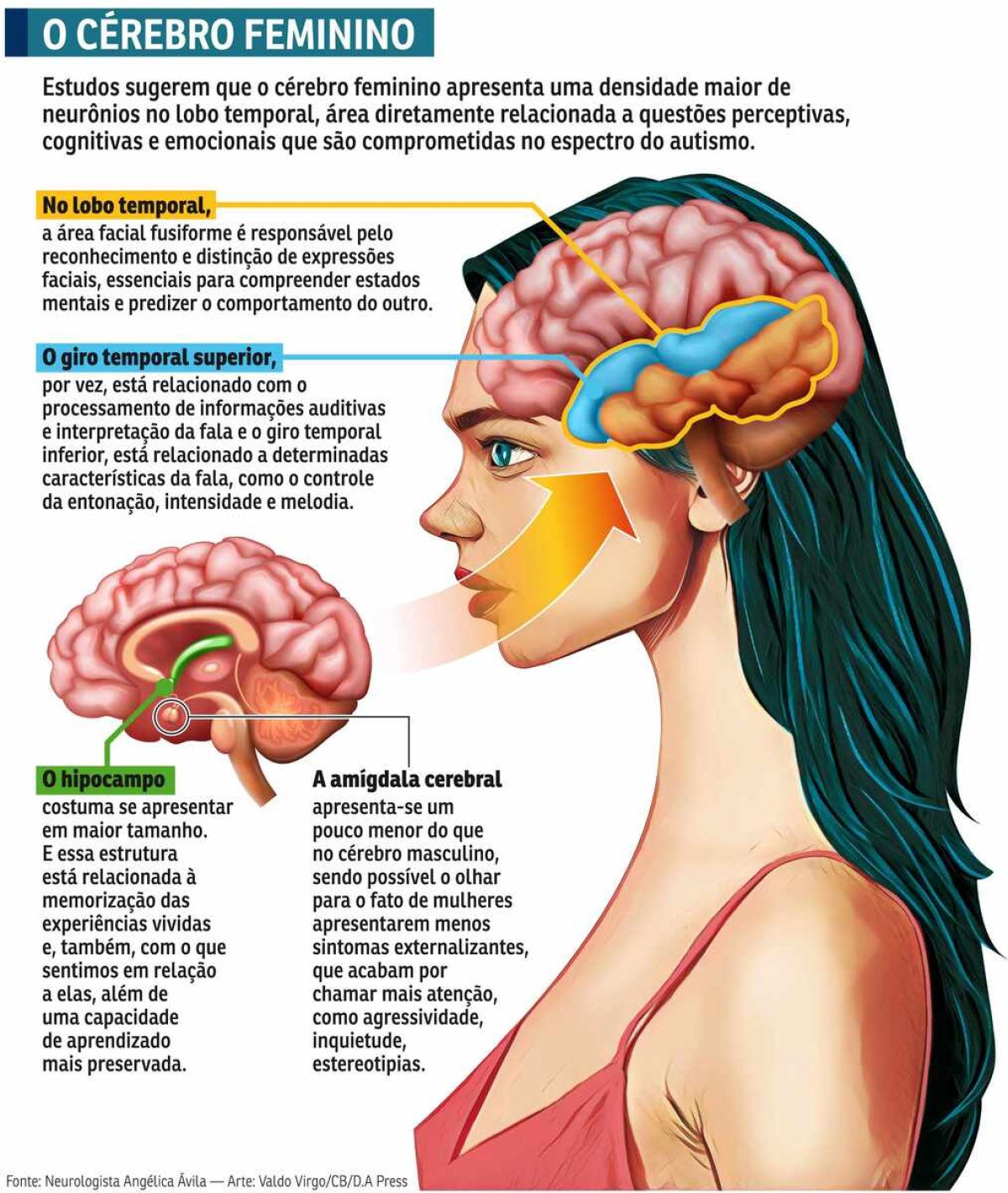

A neurologista infantil especialista em autismo e psiquiatria da infância e da adolescência, Angélica Ávila, explica que o cérebro feminino é, de modo espontâneo, mais social e detém maior capacidade de empatia e habilidades sociais esperadas nos relacionamentos interpessoais. As características contribuem para mascarar os sinais do transtorno, ocasionando um diagnóstico tardio, diferente do que acontece no sexo masculino, em que a condição acaba sendo notada 3,55 vezes mais.

- Visão do Correio: E os direitos das crianças autistas?

- Estudo avança na compreensão do autismo; entenda descobertas.

Conhecida como masking, a estratégia de esconder as características do autismo é bastante usada em contextos sociais, a fim de aumentar as chances de aceitação em um ambiente ou grupo de pessoas. Segundo a neurologista Angélica, há comportamentos impostos e aprendidos socialmente às mulheres — como ser quietas, discretas ou falar pouco — que podem ser vistos como padrão, afastando a possibilidade de procurar orientação médica e até mesmo o diagnóstico.

“Essas condições podem levar à procura de um diagnóstico quando o menino é quieto, não fala ou não brinca de maneira funcional. Enquanto que para uma menina, segue o que é esperado em seu comportamento desde sempre, não sendo associado ao autismo ou, então, são notados tardiamente, quando há uma maior demanda social em determinada fase da vida”, explica a especialista.

Além disso, o levantamento do CDC traz um cenário inédito: a porcentagem de diagnósticos entre asiáticos (3,3%), hispânicos (3,2%) e negros (2,9%) foram maiores do que entre as crianças brancas (2,4%). Esses dados apontam para a necessidade de entender o autismo para além do estereótipo do “anjo azul”. “Autismo não é só o garoto branco de olho azul e de classe média. Nós somos pretos, indígenas, LGBTQIAP+. Somos plurais e diversos”, destaca a educadora Jéssica Borges, diagnosticada aos 28 anos.

Importância do diagnóstico

O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado principalmente por déficits persistentes na comunicação e na interação social. Em 2007, a Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu a data de 2 de abril como Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, com o objetivo de ampliar os debates e levar informação sobre o transtorno.

E um dos pontos vitais é relacionado ao diagnóstico. Mesmo tardio, ele é essencial para que os autistas tenham acesso ao tratamento adequado, assegurando condições de autonomia, autorregulação e bem-estar do indivíduo. No entanto, quanto mais cedo uma pessoa é diagnosticada, melhor. “Estudos mostram que os quadros de ansiedade e depressão são mais intensos com casos de diagnóstico tardio, onde a pessoa vive anos sem saber a resposta para tantas questões. O diagnóstico tardio traz importantes reflexões, na maioria dos casos, adultos traduzem o diagnóstico como um alívio, uma forma de se conhecer melhor. Cada pessoa irá manifestar de diferentes formas o transtorno. E por isso, assim como para crianças, o tratamento deve ser individualizado, de acordo com suas particularidades”, pontua a neurologista.

Descendente do povo Xokleng, a artista indígena Juliana Gomes, diagnosticada aos 20 anos, conta que antes do diagnóstico se sentia confusa sobre si mesma, era vista como “esquisita” e tentava mascarar os sinais do transtorno. “Passei a vida tentando mascarar o autismo e sofrendo com os danos disso, com depressão e ansiedade. Também sempre falhei miseravelmente em mascarar bem, sempre fui vista como esquisita, inclusive por mim. Cresci sem suporte, servindo de piada para as pessoas ao meu redor e sem ter minhas limitações levadas a sério. A vida era uma tortura todos os dias. Tentei arduamente me adaptar e não consegui”, relata.

- O autismo desmistificado: vivendo no espectro.

- Mãe e filho autistas: o desafio de enfrentar as festas de carnaval.

Os estímulos dos ambientes, como ruídos e luzes, costumam causar sobrecarga sensorial nas pessoas autistas e, por isso, geram crises. “Moro num lugar que me desencadeia muitas crises, um lugar muito barulhento e cheio de gatilhos para sobrecargas sensoriais. Essas crises impactam meu psicológico e pioram minha dor física. Tem dias que não consigo levantar da cama. Para mim todo dia é um desafio eu conseguir comer, chegar na faculdade, prestar atenção na aula. O que muitas vezes os neurotípicos fazem de maneira quase como que respirar, para mim requer um esforço que me deixa exausta depois”, diz a artista, que também é diagnosticada com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) e síndrome de Ehlers Danlos.

“A minha casa vibra por causa de um motor que tem do lado, ela é cercada de bares, igrejas e mercados que fazem muito barulho o dia inteiro. Os mercados (para mim) parecem baladas, o som sempre está tão alto que eu sequer consigo entrar neles. Sempre preciso pedir que comprem comida para mim. E isso é algo que abala muito minha autoestima. Mesmo com os abafadores, bonés, óculos escuros, parece que é impossível andar dez metros sem se sobrecarregar e ficar desregulada”, emenda Juliana.

Para ela, o diagnóstico “fez a existência passar a ter sentido” e tem a ajudado na aceitação e compreensão de si mesma. “Além de que agora consigo ter acesso a algum suporte e a direitos para pessoas com deficiência, embora geralmente façam de tudo para dificultar. Não vou mentir e dizer que agora é fácil e que não tenho meus dias de negação sobre quem eu sou, de ficar triste com minhas limitações ou de desejar ser de outra maneira, mas grande parte disso provém das barreiras que a sociedade, que não é adaptada para pessoas com deficiência, nos condiciona”, ressalta Juliana.

O percurso até o diagnóstico

A causa exata do TEA ainda é desconhecida, mas acredita-se que o transtorno seja multifatorial, com a interação de fatores genéticos e ambientais. "Os fatores ambientais intraútero envolvem alterações placentárias, aspectos nutricionais, substâncias químicas que circulam dentro do útero, infecções, inflamações, distúrbios endocrinológico, traumas, estresse, que afetam a gestação e vão interagir diretamente com os genes podendo favorecer o desenvolvimento de condições ou transtornos do neurodesenvolvimento e/ou malformações encefálicas", elenca Angélica.

O papel do médico que acompanha a pessoa autista vai além do diagnóstico, pois foca no indivíduo como um todo, investigando todas possíveis comorbidades associadas, estando preparado para intervir de maneira acolhedora, buscando estratégias para melhor adesão ao tratamento, traçar o plano individualizado, esclarecer e mostrar-se disponível como um aliado em busca da melhor qualidade de vida.

Já Daniela Sales, de 47 anos, nunca havia cogitado a hipótese de ser autista. O excesso de exposição aos estímulos de calor, claridade e barulho somados à necessidade de socialização durante vários dias seguidos, devido a um trabalho que fazia na época, causaram uma crise de enxaqueca que persistiu por três meses. Ao passar pelo pronto socorro várias vezes, tomar inúmeros remédios e não chegar a resultado algum, foi internada para fazer exames e após quatro dias foi diagnosticada com enxaqueca de fundo emocional.

“Saí do hospital com a receita de antidepressivo e ansiolítico. Continuava deprimida e ansiosa. Os médicos me deram alta, mas com uma orientação diferente: era para eu procurar ajuda psicológica para tratar doenças psicossomáticas, pois eu estava somatizando no corpo as emoções que não conseguia lidar. Algo que eu nunca tinha prestado atenção”, contou Dani.

Ela procurou na internet profissionais especializados em doenças psicossomáticas e passou a fazer acompanhamento com uma terapeuta que também é especialista em TEA (autismo adulto). Após três meses veio o diagnóstico, quando Dani tinha 42 anos de idade.

“Recebi o diagnóstico de autismo, nesse momento Grau Leve ou Grau I e que no meu caso também era conhecido como Síndrome de Asperger. Posteriormente, para o laudo médico, fiz novos testes e meu grau estava em moderado ou Grau II. Essa mudança ocorreu pelo autoconhecimento e aceitação das minhas limitações, ou seja, parei de mentir para mim mesma e aceitei as dificuldades que tenho”, conta Daniela sobre como foi o processo para descobrir seu diagnóstico.

“Autismo não é doença, e sim uma forma de existir”

O transtorno do espectro autista (TEA) não é uma doença — e também não "tem cura". Portanto, o conceito da neurodiversidade, criado pela socióloga australiana Judy Singer, e que se refere às variações naturais do cérebro de cada indivíduo, é defendido pela comunidade autista, pois traz uma perspectiva mais inclusiva sobre o transtorno. Nesse sentido, os autistas são chamados de neurodivergentes e os não-autistas de neurotípicos (denominações utilizadas para não propagar a noção de “normalidade” e “anormalidade”, pois são excludentes).

A indígena e chefe de cozinha Deborah Martins, 28 anos, ressalta que o diagnóstico — que ela chegou aos 27 — a ajudou a entender o motivo da mente dela funcionar de maneira diferente de outras pessoas. "Isso não é sinônimo de desmerecer a forma que vejo o mundo, que assimilo a mim mesma e o que está ao meu redor”, enfatiza. A detecção ocorreu após ela receber um olhar individualizado de uma psicóloga. “Comentei sobre algumas manias que, até o momento, eu achava que eram TOC (Transtorno obsessivo-compulsivo) e minha psicóloga notou um padrão de comportamento e disse que muito provavelmente eu era autista nível 1 de suporte e TDAH. Daí procurei uma psiquiatra que fez avaliações e deu o diagnóstico”, conta Deborah sobre a descoberta.

Segundo Deborah, a ignorância e intolerância acerca do transtorno é um dos principais desafios presentes no cotidiano. “As pessoas tendem a ser bem intolerantes quando me veem sentada em um assento preferencial. Minha deficiência não ‘tem cara’, então se eu não estiver identificada com um colar, por exemplo, vai ter sempre alguém pra falar como se eu não tivesse direito de estar naquele lugar”, afirma Deborah, descendente do povo Pataxó.

Falta de oportunidades e acessibilidade são outros desafios enfrentados diariamente por pessoas com TEA. De acordo com a produtora de conteúdo Tabata Cristine, diagnosticada aos 28 anos, a sociedade precisa aprender a respeitar quem é diferente. “Você não é obrigado a conhecer sobre autismo e nem ser um especialista, mas você precisa respeitar as pessoas autistas e abrir mão dos preconceitos enraizados. Autistas são pessoas capazes de realizar muitas coisas e muitas vezes as únicas coisas que faltam são: oportunidade e acessibilidade. Somos diferentes, mas não somos menos”, diz.

Invalidação das dificuldades e limitações também estão entre os desafios enfrentados por mulheres que têm o diagnóstico de autismo. “Por eu ter lutado e enfrentado tudo para me encaixar (antes de saber minha condição), hoje me comunico muito bem, mas não quer dizer que não seja desafiador para mim. É sair da zona de conforto a todo momento e muitas vezes é muito, mas muito cansativo para mim… porém as pessoas não compreendem e questionam o tempo todo", diz Dani.

"Muitas pessoas (leigas e até profissionais) inúmeras vezes invalidam meu diagnóstico, mas elas não têm ideia do que passei até chegar onde estou. O que mais escuto é: 'Nossa você não parece autista', 'Deixa de ser fresca', 'Deixa de ser chata e antisocial', 'Seu grau é imperceptível né?'. Isso me deixa muito triste porque as pessoas julgam sem saber de nada, sem conhecer minha história e todo o sofrimento que passei. Ser mulher então é ainda mais desafiador e costumam dizer que estou me fazendo de vítima”, pontua Dani.

Racializar o debate sobre autismo

Segundo Luciana Viegas, professora e fundadora do Movimento Vidas com Deficiência Importam, o racismo e o capacitismo são preconceitos que se encontram na vivência de uma pessoa negra autista. “Eu sou uma mulher negra com deficiência, a partir desse marcador de raça, os médicos também tinham estigma sobre quais eram os transtornos que eu poderia obter. Era muito comum eles falarem para mim que eu não era autista, que eu era TDAH, bipolar, esquizofrênica, mas sem fazer nenhum tipo de teste, apenas por causa do olhar: ‘ah, você não tem cara de autista’”, lembra a ativista, que avalia que a comunidade autista no Brasil é “embranquecida”.

Essa percepção também é observada pela professora Sabrina Nascimento, diagnosticada aos 37 anos após suspeitar do transtorno durante a avaliação neuropsicológica das filhas. “É comum que pessoas pensem que autistas nível 1 de suporte (conhecidos como leves, como é o caso de Sabrina) sejam superdotados, gênios da matemática ou que possuam algum talento especial. Entretanto, eu, mulher negra autista, nunca fui questionada sobre ter alguma habilidade acima da média, tampouco fui chamada de gênia. Isso reflete até mesmo na audiência e no meu alcance na rede social. Veja a cor das mulheres autistas que possuem 50, 60, 100 mil seguidores: são majoritariamente brancas. Mas nossa história não se resume a apagamentos. Ela é feita de muito enfrentamento e resistência”, frisa Sabrina.

Maternidade atípica

O termo maternidade atípica é referente às mães de filhos com TEA. Para a educadora e palestrante Jéssica Borges, esse entendimento serve para trazer visibilidade aos desafios enfrentados cotidianamente, apesar de não abarcar a identidade dessas mulheres. “Não são termos que falam de nossa identidade ou que existem para dizer que nossa maternidade é melhor ou pior que as outras, mas sim que é bem diferente de qualquer outra experiência materna. A gente precisa ainda desse termo para ser reconhecida na sociedade que pouco se importa conosco e com as nossas demandas”, declara.

“Nossos direitos e toda nossa luta geralmente são apagados pelo tal do ‘mãezinha azul, mãezinha guerreira, mãezinha especial’. Eu não sou especial porque tenho um filho autista. Nem guerreira, muito menos azul, porque atrás dessas ‘medalhas’ - não solicitadas -, os direitos dos nossos filhos e os nossos vão sendo cerceados. Mas ainda sonho com o dia em que serei apenas ‘mãe’, sem composições”, prossegue a educadora.

Jéssica também comenta sobre os estereótipos criados em torno da possibilidade de diagnóstico de autismo e a maternidade. “Nós que somos autistas e mãe de autistas ainda lidamos com as pessoas dizendo que não podemos estar no espectro por ter tido filho. Mas veja bem, a ciência já comprovou que a predominância maior de autismo é genética, e de 97%. Autistas nascem de onde? Além do mais, ter filhos, falar, trabalhar e estudar, não são critérios de diagnóstico, e acho que é isso que as pessoas precisam entender. Nós estamos por todos os lugares”, ressalta.

Além do desconforto sentido desde a infância, ter filhos diagnosticados também costuma ser um ponto de partida para a suspeita de adultos em relação ao autismo. Foi o que ocorreu com a ativista Luciana Viegas, diagnosticada aos 25 anos e o filho aos 1 ano e 9 meses. “A partir daí veio a identificação com algumas características dele na infância que eu também tinha e que permaneceram durante a vida adulta”, relata.

Mãe de dois filhos, Luciana questiona o termo “maternidade atípica”. “Eu acredito que precisamos entender que a maternidade nesse país, que é estruturalmente racista, ela é atípica, qual maternidade é típica? Qual maternidade é a padrão? Esses termos “atípicos” e “típicos” me dão um pouco de medo porque, querendo ou não, sinalizam que há um tipo padrão de existência e de exercer a maternidade. Eu não consigo ver a minha dor ser muito diferente da dor de mães de crianças trans ou das mães de crianças negras nesse país, que a cada 23 minutos mata um jovem negro”, avalia a educadora social.

“A minha experiência com a maternidade diversa é de muita luta, vou para o ativismo do debate interseccional por causa do meu filho, não é uma luta por si própria, porque meu filho é um menino negro não oralizado e nós moramos em uma favela, então tenho muito medo de como isso é visto nele. Será que vai dar tempo dele parar e sinalizar para a polícia que é autista?", questiona Luciana.

"A partir disso, consigo dizer que minha maternidade é recheada de luta e de luto, no sentido de que sou uma mulher negra, mãe de uma criança preta, em um país que é estruturalmente racista e capacitista. Entretanto, nada disso, apesar de muito triste, faz com que eu não tenha vontade de continuar. Minha maior luta é continuar, não só pelo meu filho, mas pelos filhos de outras pessoas negras e com deficiência”, completa.

“Mais informação, menos preconceito”

No Brasil, todos os anos a Revista Autismo seleciona um tema nacional para a campanha de conscientização sobre o TEA, o deste ano é “Mais informação, menos preconceito”. Cabe ressaltar que, ao longo do tempo, diversos símbolos foram criados para representar o autismo, como a cor azul, quebra-cabeça e fita de conscientização.

No entanto, o símbolo do infinito colorido pelas cores do arco-íris é o mais aceito pelos autistas, pois foi criado pela comunidade e representa a neurodiversidade, sendo um contraponto ao quebra-cabeça, que sugere a dificuldade de compreender as pessoas do espectro.

Daniela Sales tem 47 anos e é autista. Foi diagnosticada na fase adulta, aos 42 anos, e hoje compartilha a história de vida no Youtube, Facebook e Instagram para incentivar a busca do diagnóstico em qualquer fase da vida. “O diagnóstico me deu uma alegria de viver que eu nunca tinha sentido em 42 anos de vida. Eu me sentia tão leve e feliz que comecei a me questionar se existiam outras pessoas como eu, que também ficaram tantos anos em consultórios médicos e psiquiátricos, tomando medicamentos, tentando achar as chaves que abriam as algemas da alma”, conta Daniela.

Sobre o trabalho que faz nas redes sociais, Daniela explica que tudo foi desenhado ao lado da terapeuta, que a preparou por um ano para a exposição que, infelizmente, vem acompanhada de julgamentos. “Toda essa exposição tem um único propósito: ajudar outras pessoas que se encontram presas dentro de si mesmas. Nunca teve motivação financeira ou de algo do gênero”, pontua a mulher sobre como se preparou para começar a publicação de conteúdos.

Além dos perfis nas redes sociais, Daniela também escreveu um guia, onde revisita cada momento da vida. “Entender todas as emoções e transmutar o que eu ainda não tinha aceitado, me perdoar, me aceitar como realmente sou e principalmente, me amar. Foi um dos momentos mais desafiadores do tratamento, sofri muito. Escrevi quando estava morando na Holanda, estava totalmente fora da minha zona de conforto, me sentindo frágil e com medo do turbilhão de emoções e sentimentos que eu estava vivendo”, conta Daniela sobre a experiência de escrever um livro.

Saiba Mais

-

![]() Ciência e Saúde

Hepatite pediátrica misteriosa é ligada a vírus comum da infância

Ciência e Saúde

Hepatite pediátrica misteriosa é ligada a vírus comum da infância

-

![]() Ciência e Saúde

Tiranossauros rex tinham lábios, revela estudo

Ciência e Saúde

Tiranossauros rex tinham lábios, revela estudo

-

![]() Ciência e Saúde

Fungo de planta assassina infecta ser humano pela primeira vez na história

Ciência e Saúde

Fungo de planta assassina infecta ser humano pela primeira vez na história

-

![]() Ciência e Saúde

Espetáculo raro no céu: meteoros e "raios vermelhos" são avistados em SC

Ciência e Saúde

Espetáculo raro no céu: meteoros e "raios vermelhos" são avistados em SC

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.

Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.

Ciência e Saúde

Ciência e Saúde

Ciência e Saúde

Ciência e Saúde

Ciência e Saúde

Ciência e Saúde

Ciência e Saúde

Ciência e Saúde